- Zurück zum Blog

- 09. November 2023

- Data

Welche Rolle spielt die Lebensmittelherkunft für die Umweltbilanz der Speisen auf unserem Teller?

Um die Umweltbelastung eines Lebensmittels zu berechnen, werden viele Umweltindikatoren berücksichtigt, zum Beispiel: die Art und Menge der einzelnen Zutaten im Produkt (Rezeptur), die Anbaumethode, die Fleischsorte und der Zuschnitt, die Haltungsform und die Fütterung des Tieres, landwirtschaftliche Labels, der Transport, die Verpackung, bedrohte Fischarten oder solche, die unter kritischen Bedingungen gezüchtet werden, Fangtechniken, die Nachhaltigkeitspolitik des Unternehmens sowie die Herkunft der Zutaten.

Diese zahlreichen Indikatoren sind mehr oder weniger wichtig, wenn es darum geht, den ökologischen Fussabdruck eines Produkts zu berechnen. Welche Rolle spielt die Herkunft also genau?

Entgegen der weithin verbreiteten Meinung spielt die Entfernung, die Lebensmittel zurücklegen, in den meisten Fällen eine geringe Rolle für die Umweltauswirkungen. Im Vergleich dazu tragen die Art des Lebensmittels und die Ressourcen, die zu seiner Herstellung benötigt werden, oder auch die Wasser- und Bodenverschmutzung und der Verlust an Biodiversität überwiegend zu den Umweltauswirkungen des Lebensmittels bei. Mit einer wichtigen Ausnahme: Wenn das Produkt mit dem Flugzeug transportiert wird, kann der Anteil des Transports an den Umweltauswirkungen die Oberhand gewinnen.

Beispiel:

- CO2-Bilanz einer Tonne gekühlter Lebensmittel, die 1 km mit dem Lkw zurücklegen: 0,5 kg CO2-eq.

- CO2-Bilanz einer Tonne gekühlter Lebensmittel, die 1 km mit dem Flugzeug zurücklegen: 1,5 kg CO2-eq.

Neben der Entfernung und den Transportmethoden spielt die Herkunft der Zutaten auch eine Rolle in Bezug auf den Wasserstress im Erzeugerland (verfügbare Wasserressourcen versus Wasserbedarf des Lebensmittels) sowie in Bezug auf die Agrarpolitik der Erzeugerländer, die mitunter auch Umweltstandards umfasst.

Nachstehend eine Zusammenfassung der verschiedenen Gründe, warum es besser ist, weitestgehend Schweizer Lebensmittel zu kaufen:

1) Entfernungen & Verkehrsmittel

Die zurückgelegte Entfernung ist sowohl für die Zutaten, aus denen ein Endprodukt besteht, als auch für das Endprodukt selbst zu berücksichtigen. Beispiel:

- Die Anzahl der Kilometer, die jede Zutat von ihrem Ursprungsland bis zum Ort der Herstellung (oder Lagerung, Verpackung ...) des Endprodukts zurückgelegt hat.

- Die Anzahl der Kilometer, die das fertige Produkt vom Herstellungs- bis zum Verbrauchsort zurückgelegt hat.

Die Beschaffung von Rohstoffen und Endprodukten aus der Schweiz und/oder Europa verkürzt nicht nur die Transportwege, sondern garantiert vor allem, dass diese nicht eingeflogen wurden.

Es gibt mehrere mögliche Transportmittel (Lkw, Zug, Flugzeug, Elektroauto, Fahrrad usw.) für ein und dieselbe Strecke. Beispielsweise werden Bananen aus Südamerika zum Teil mit Lastwagen und zum Teil per Schiff transportiert. Diese Information ist jedoch selten verfügbar, was folgende Hypothese zulässt: Frische und empfindliche Produkte, die einen Ozean überqueren, werden höchstwahrscheinlich mit dem Flugzeug transportiert und sollten daher vermieden werden. Zum Beispiel Kiwis aus Neuseeland oder Frischfleisch aus Südamerika.

Die Umweltauswirkungen des Transports selbst können auch abhängig davon variieren, ob das Lebensmittel gekühlt oder gefroren ist.

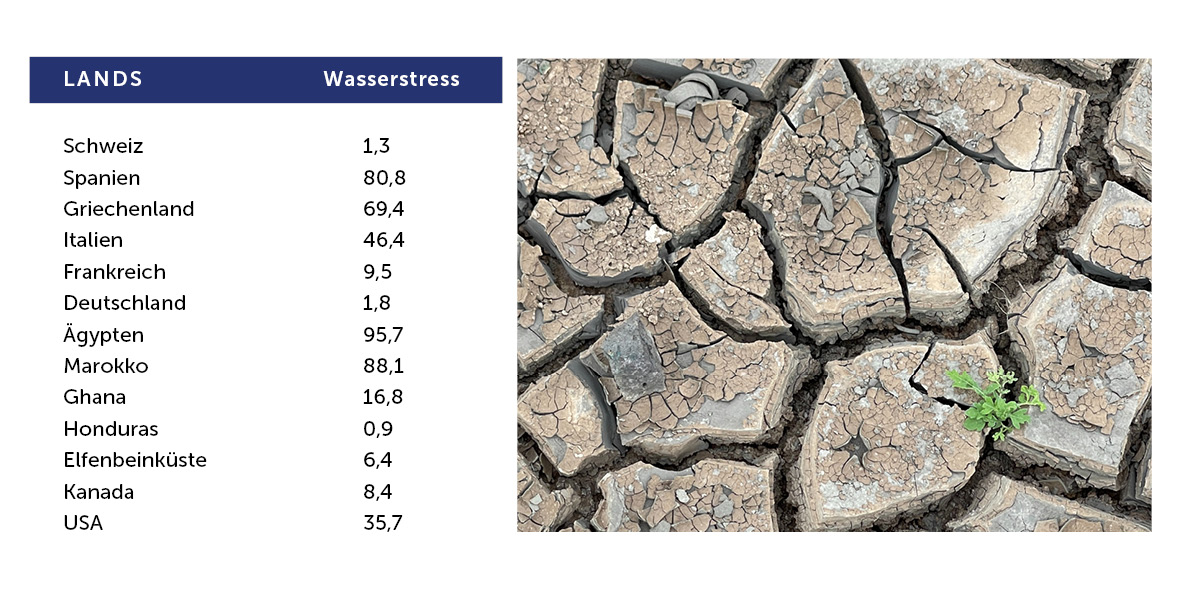

2) Wasserstress

Nicht in allen geografischen Gebieten ist gleich viel Süsswasser verfügbar. Einige Länder haben weniger Wasser zur Verfügung und daher einen höheren Wasserstress. Die AWARE -Methode ermöglicht es beispielsweise, die Wasserknappheit nach Ländern oder Regionen zu bewerten.

AWARE ist ein Midpoint-Indikator für die Wassernutzung, mit der Methode wird das verfügbare Wasser quantifiziert, das pro Fläche in einem Wassereinzugsgebiet übrigbleibt, wenn der Bedarf von Menschen und aquatischen Ökosystemen gedeckt ist. Er bewertet das Wasserknappheitspotenzial für Menschen oder Ökosysteme, ausgehend von der Annahme, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es einem anderen Nutzer entzogen wird, zunimmt, je geringer die pro Fläche noch verfügbare Wassermenge ist. Der Wasserverbrauch eines Nahrungsmittels ergibt sich aus der Multiplikation des Wasserverbrauchs des Nahrungsmittels mit dem Wasserstress des Erzeugerlandes.

In der Schweiz sind die verfügbaren Wasserressourcen für die Landwirtschaft ausreichend und der Wasserstress ist gering (siehe unten). Eine Versorgung mit Schweizer Rohstoffen, z. B. durch die Bevorzugung von saisonalem Obst und Gemüse gegenüber Importen aus Südeuropa mit hohem Wasserstress, hilft, die Umweltbilanz von Lebensmitteln zu verringern.

Legende: Je höher der Wasserstress, desto geringer die Süsswasserressourcen. In diesem Fall konkurrieren die Bedürfnisse von Menschen, Tieren und Pflanzen miteinander. Quelle: AWARE (2018).

3) Die Agrarpolitik der Erzeugerländer und die Produktionsweisen

Einige Länder entscheiden sich dafür, die landwirtschaftliche Produktion durch den Erlass von Umweltstandards zu regulieren. In europäischen Ländern müssen zum Beispiel bestimmte Standards eingehalten werden, wie das Verbot des Anbaus von genetisch veränderten Organismen (GVO).

In der Schweiz gehen diese Standards für die konventionelle Landwirtschaft noch weiter und werden unter dem Begriff « Ökologische Leistungsnachweise (ÖLN) ». Diese strengen Anforderungen zielen darauf ab, eine umweltfreundliche Landwirtschaft zu fördern und spielen eine zentrale Rolle in der Schweizer Produktion. Die PER umfassen Maßnahmen wie die Einhaltung bestimmter Tierschutzstandards, das Gleichgewicht des Düngemittelhaushalts, die Begrenzung von Luftverschmutzungen und den Schutz des Bodens durch regelmäßige Analysen.

Zusätzlich zu diesen Kriterien fördern die ÖLN die Biodiversität, indem sie spezielle Flächen bereitstellen und Objekte unterstützen, die in nationalen Inventaren erfasst sind. Die Betriebe müssen auch die Vorschriften für Sonderkulturen und die Anforderungen an Saat- und Pflanzgut erfüllen.

Die Einhaltung dieser Normen ist entscheidend, um Direktzahlungen zu erhalten. Die Kontrollen, die vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen überwacht werden, gewährleisten die Einhaltung.

Darüber hinaus geht ein Grossteil der Schweizer Betriebe über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus und nimmt an freiwilligen Programmen teil, wie zum Beispiel BTS/RAUS die zusätzliche Anforderungen an das Tierwohl gewährleisten.

Bestimmte Produktionsweisen sind in der Schweiz zudem gänzlich verboten. Dies gilt z. B. für die Batteriehaltung (Hühner, Eier, Kaninchen) oder die Herstellung von Stopfleber.

Bei Rindern bevorzugen die meisten Schweizer Betriebe die Weidehaltung. Diese Produktionsweise trägt stark zur Verringerung der Umweltauswirkungen von Nutztieren (Rinder, Kälber) bei, da die Fütterung mit Grünfutter weniger ressourcenintensiv ist als die Fütterung mit Getreide. Eine Schweizer Produktionsweise, bei der die Weidehaltung im Vordergrund steht, kann die CO2-Emissionen aus der Rinderhaltung im Vergleich zum weltweiten Durchschnitt um bis zu 30 % reduzieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Herkunft der Lebensmittel einen grossen Anteil an der Umweltbilanz hat, vor allem im Hinblick auf die Produktionsmethoden in den Erzeugerländern, aber auch auf den Wasserstress und das Transportmittel (Flugzeug oder anderes).

Dabei ist zu beachten, dass noch viele andere Faktoren eine Rolle spielen, angefangen bei der Art der verzehrten Lebensmittel!

Sie möchten nachhaltiger essen, wissen aber nicht, wo Sie anfangen sollen? Hier sind die 8 Schlüsselschritte zu einer nachhaltigen Ernährung Beginnen Sie einfach mit drei davon!

Erfolgsstory: Wenn die Gemeinschaftsgastronomie auf Nachhaltigkeit setzt!

Immer mehr Kunden in der Gemeinschaftsgastronomie wünschen sich grössere Transparenz bei ihren Umweltauswirkungen. Entdecken Sie die Geschichte des Seniorenzentrums Zofingen, dem es mithilfe einiger Tippsgelungen ist, nachhaltiger zu kochen Eine wahre Quelle der Inspiration. Erfahren Sie hier, wie es geht! !

Das Beelong-Team mit Unterstützung von Agro-Marketing Suisse (AMS)